丝路传薪双甲子,长河振铎百廿载。为庆祝西北师大双甲子华诞,向学校120年校庆献礼,传媒学子组织策划《百廿荣光—校史我来讲》系列思政微视频,从普通学子的角度出发,讲述他们心中的师大记忆和故事。

第二集《人文荟萃,不骞不崩》

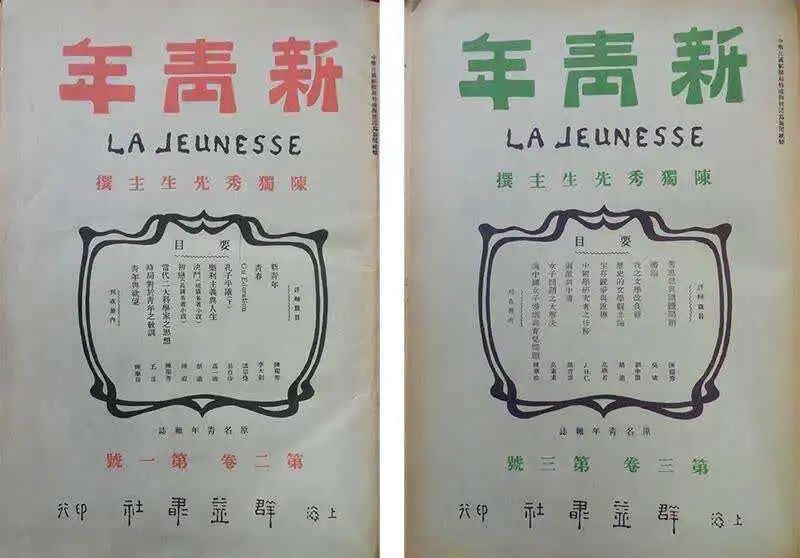

1915年,《青年杂志》在上海创刊,新文化运动应运而生,展开了中国这段波澜壮阔的历史画卷。

在新文化运动中,北京高等师范学校是一个重要阵地。以钱玄同、黎锦熙、邓萃英、胡以鲁、常乃德等为代表的北京高师广大师生,不仅接受了新文化的洗礼,而且积极参与其中。他们在校内开展文学革命、思想论争,推动国语运动,对新文化、新思想提出独特的见解,开办民校,实行男女同班上课,主张男女平等,自由开放,为新文化运动的发展做出了重大贡献。

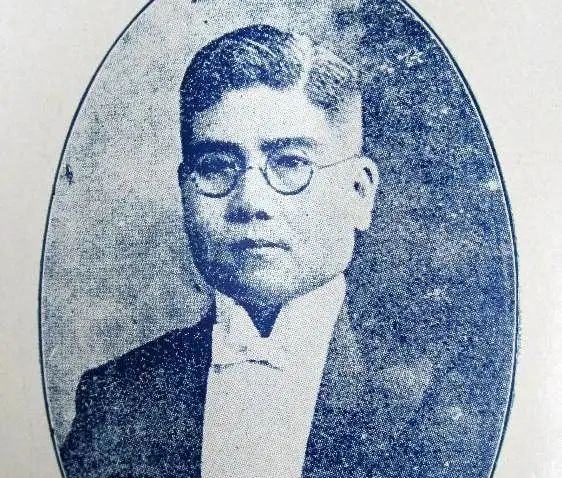

道之所存,虽千万人吾往矣。北京高师活跃自由的学术思潮离不开时任校长陈宝泉先生,他认为师范教育不仅关系教育的发展,并且关系国家之生死存亡,他提出先进的教育思想,实施教育改革,主张教育与社会良性互动,重视教师队伍建设,提倡教师游学游历,学有所获,行有所成。他倡设运动会、辩论会、新剧团,引导学生全面发展,推动思想解放,逐渐在校内形成了开放包容自由民主的风气。

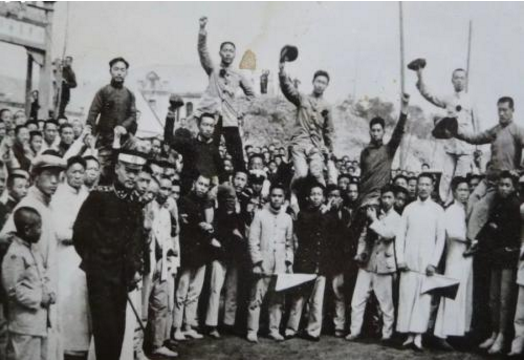

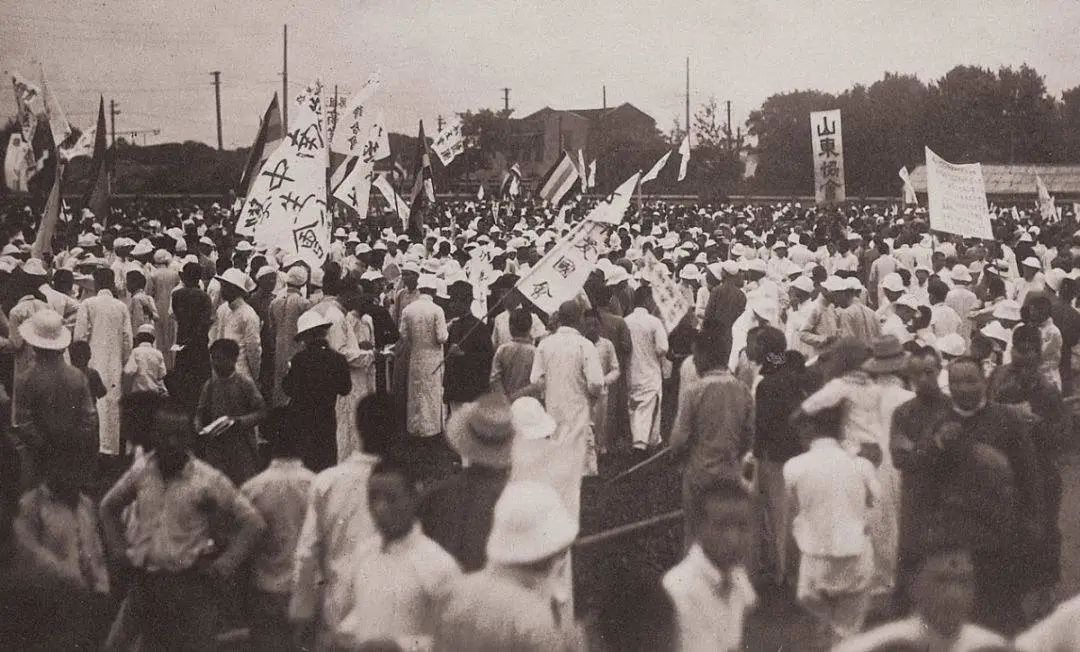

身处这样的环境中,高师学生始终保持昂扬的精神状态,心怀大我,将个人命运与国家命运紧紧相连。1919年中国“巴黎和会”外交失败,在这盛世将颓,临渊而侧的至暗时期,北京高师学生发起了多个学生团体,成员们以近乎决绝的方式组织示威游行,誓死与卖国官僚抗争到底,他们身先士卒,扶大厦于将倾。

今天,我站在这个古朴的校园里,五四爱国学生刘庆平咬破手指写下血书,誓死报国的身影似乎还历历在目。还看今朝,英雄校友陈红军以生命捍卫国家领土主权,千万师范学子赴疆支教,就像一滴水汇入大海永不干涸,每个人都用自己的力量为祖国建设添砖加瓦。身处于这样的师大,我时刻谨记自己肩负如山之责任,不怕苦,不畏难,因奋斗而崛起,因努力而不负韶华。